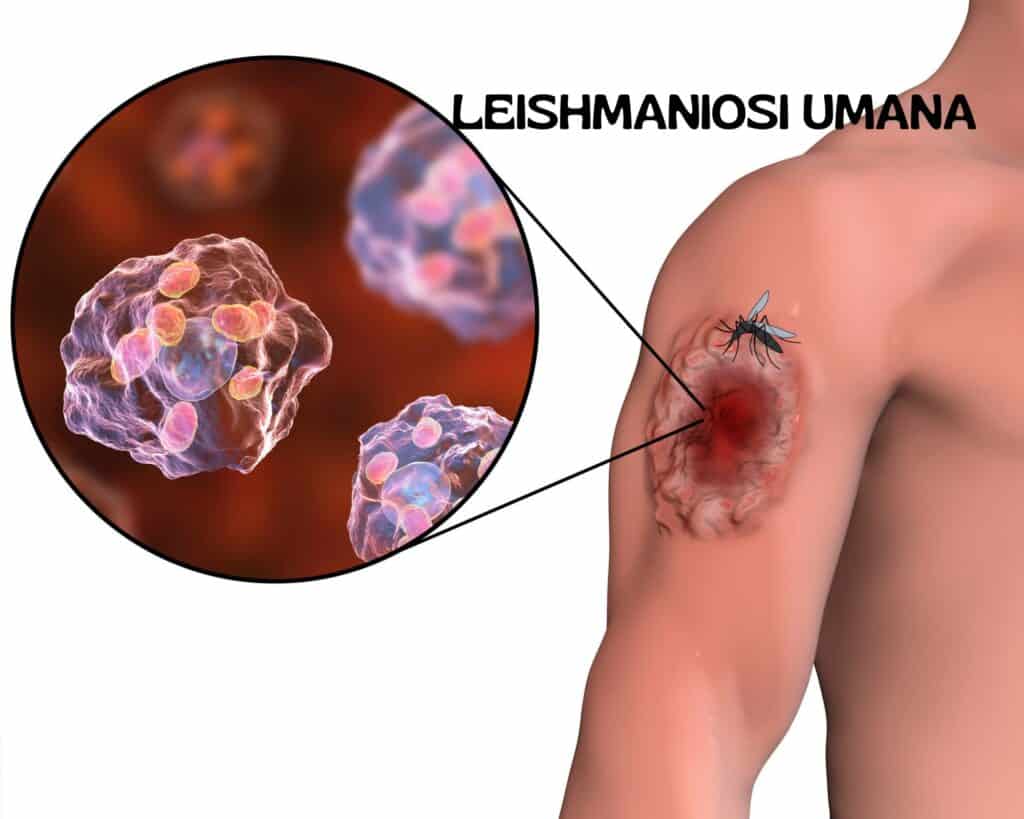

La Leishmaniosi umana è una zoonosi (malattia trasmessa da animale all’uomo) causata dal protozoi del gruppo Leishmania e trasmessa all’uomo dal morso di una femmina di pappatacio infetta. Rari sono i casi di trasmissione da uomo a uomo (tramite trasfusioni di sangue o utilizzo di aghi infetti).

La maggior parte delle persone infettate dal parassita non sviluppa la malattia, in situazioni di immunodepressione o di sistema immunitario immaturo (bambini), si presentano i sintomi della malattia.

Come si manifesta

A seconda dei segnali clinici possiamo distinguere tre diverse forme di Leishmaniosi nell’uomo: cutanea, mucocutanea e viscerale o kala-azar (cioè febbre nera)

Leishmaniosi cutanea

È la forma più comune ed avviene quando il parassita rimane localizzato a livello della cute. Le persone colpite da L. cutanea sviluppano una o più piaghe sulla pelle nel punto in cui è avvenuta la puntura dell’insetto.

L’esordio iniziale è la comparsa di una papula rossa (piccola lesione cutanea dai bordi definiti) non dolorosa . La lesione può apparire da 15 giorni a 2 mesi dal morso dell’insetto, lentamente la piaga si ingrandisce e si ulcera.

La guarigione nella maggior parte dei casi avviene in modo spontaneo, in altri l’ulcerazione si infetta e si ricopre di croste che possono lasciare cicatrici evidenti simili a bruciature. La Leishmaniosi cutanea ha un processo di guarigione molto lento, in alcuni casi può diventare una malattia cronica.

Leishmaniosi mucocutanea

Quando il protozoo supera la barriera cutanea e attacca le mucose allora parliamo di Leishmaniosi mucocutanea, una forma molto grave e pericolosa della malattia.

Vengono attaccati i tessuti di naso, gola, e bocca fino alla loro totale distruzione. Oltre al danno estetico, subentrano problemi respiratori.

Questa forma esordisce con una lesione cutanea che sembra risolversi ma dopo mesi o addirittura anni l’infezione si diffonde attraverso la via linfatica o ematica e attacca le mucose di naso e bocca.

Il primo sintomo è quello del “naso che cola” associato a dolore nella zona colpita, poi avviene la distruzione del palato, del naso e della bocca. Come nella lebbra, il paziente perde i tratti somatici del volto.

Leishmaniosi viscerale

In questa gravissima forma di Leishmaniosi il parassita dalla sede della puntura migra verso i linfonodi e colpisce il midollo osseo, la milza e il fegato fino a causare una malattia sistemica, sono raramente concomitanti ulcerazioni cutanee.

L’esordio della L. viscerale può essere improvviso o subdolo e lento, con febbre intermittente e notevole perdita di peso, diminuzione di tutte le cellule del sangue con grave anemia, ingrossamento di fegato e milza.

Se non trattata, il tasso di mortalità è elevato.

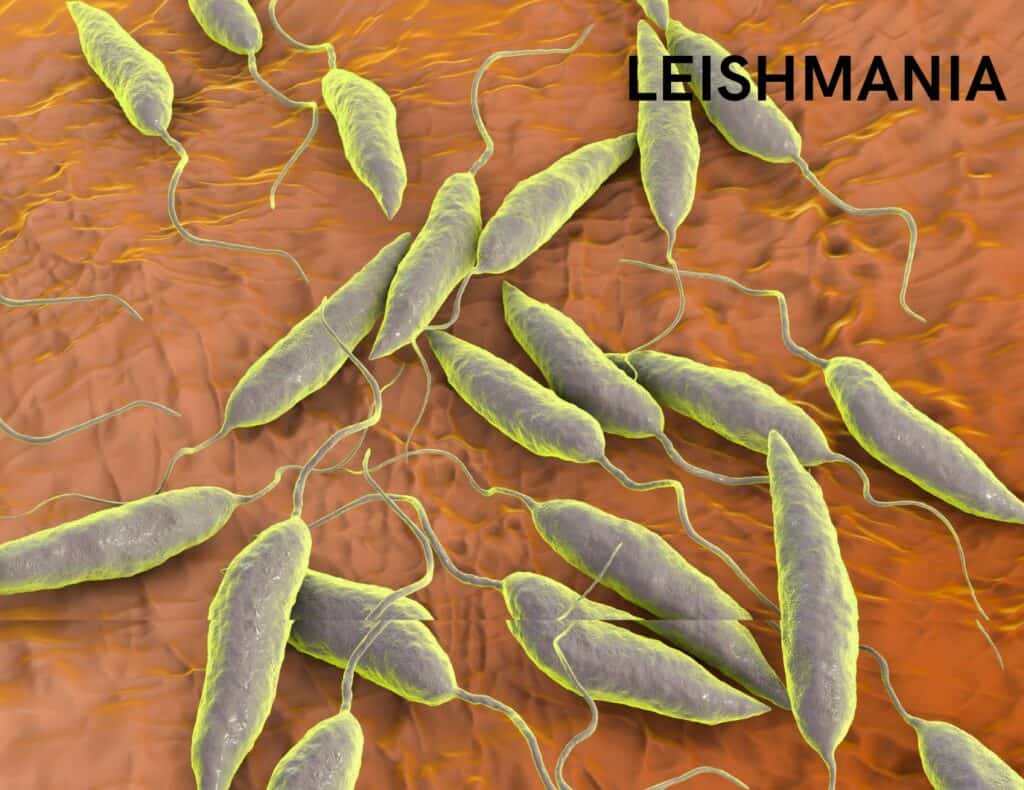

Come Leishmania interagisce con i pappataci

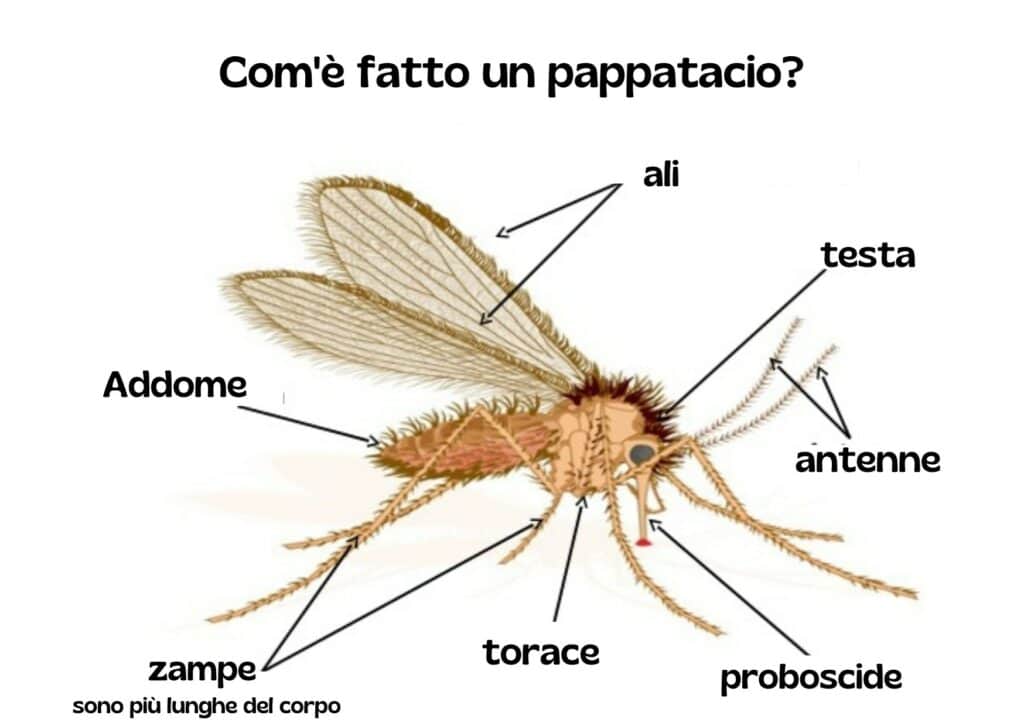

Solo un decimo delle specie e sottospecie di flebotomi è vettore accertato del parassita Leishmania. Lo sviluppo di questo parassita all’interno del vettore è molto complesso e si colloca a livello del tratto dell’intestino medio dell’ospite.

Sono necessari diversi distinti processi affinché il protozoo Leishmania instauri con successo un’infezione. Una volta ingerito con il pasto di sangue, il protozoo deve resistere ai processi della digestione e cercare di sopravvivere “fuggendo dalla membrana protettiva” che avvolge l’intestino del pappatacio. Uno dei fattori più importanti per la metamorfosi del parassita verso forma dotata di “coda” (che facilita la migrazione dall’intestino alla proboscide del flebotomo), è la diminuzione della temperatura.

Grazie ad una sorta di intelligente adattamento del protozoo all’interno dell’intestino del pappatacio è possibile compiere l’intero ciclo di metamorfosi per diventare infettivo.

Nella forma conclusiva della trasformazione e massima infettività, Leishmania forma un tappo di gel che risale lungo la proboscide dell’insetto che, per potersi alimentare, è costretto a rigurgitare il tappo.

Mediante questa strategia, mentre il pappatacio assume un pasto di sangue, rigurgita anche i parassiti infettanti.

Diffusione della Leishmaniosi

Nei decenni passati l’impatto della malattia sulla popolazione è stato trascurato anche per scarsa conoscenza dei vettori e del numero reale delle persone colpite.

Sono molti e in continuo aumento i Paesi in cui la malattia è endemica (cioè costantemente presente in una zona). Gli ambienti a rischio per la diffusione della Leishmaniosi sono legati all’habitat in cui proliferano i pappataci.

La leishmaniosi è presente nelle aree tropicali, subtropicali e nelle zone temperate di 5 continenti e in tutto il bacino del Mediterraneo, le forme viscerali sono collocate soprattutto nel sub continente indiano, in Brasile e Sudan, le forme cutanee invece sono presenti nel resto dell’America e dell’Eurasia.

La situazione in Italia

Le zone italiane in cui la Leishmaniosi è endemica sono quelle rurali e peri-rurali del Centro-Sud e delle isole dove è presente la macchia mediterranea e il randagismo risulta una condizione importante. A causa del cambiamento climatico si stanno verificando casi anche in alcune aree del Nord Italia.

Povertà, malnutrizione, cambiamenti climatici e deforestazione come fattori di rischio

L’espansione della Leishmaniosi è facilitata da condizioni socio-economiche precarie e da scarse condizioni igienico sanitarie, sovraffollamento, malnutrizione e condizioni di immunodepressione.

Queste situazioni di povertà sono un terreno fertile per la proliferazione dei pappataci e per la conseguente diffusione del protozoo Leishmania. Anche l’urbanizzazione di zone in cui la malattia è endemica favorire la diffusione della patologia.

I cambiamenti climatici rappresentano un importante fattore di rischio: il riscaldamento globale, l’aumento dell’umidità e la modifica dell’andamento delle piogge aprono nuovi capitoli per la diffusione dei flebotomi e la conseguente propagazione del parassita (piccole fluttuazioni della temperatura favoriscono la maturazione di Leishmania).

Carestie e inondazioni causate dal cambiamento climatico provocano scarsa disponibilità di cibo e costringono le comunità non immuni alla malattia a migrazioni di massa verso zone in cui la patologia è endemica.

Prevenire la Leishmaniosi

La profilassi della Leishmaniosi umana è legata al controllo dei vettori e dei serbatoi di infezione che in Italia si identificano col cane domestico. Essere proprietari di un cane non significa essere a rischio di contrarre la Leishmaniosi, tuttavia comporta l’osservanza di misure preventive per evitare che il proprio cane si infetti (pulizia della cuccia o lettiera, utilizzo di appositi collari, evitare lunghe passeggiate nelle ore serali).

Proteggersi dai morsi di pappataci è una misura preventiva indispensabile, l’uso di protezioni personali può essere di ausilio. ma il punto chiave nel controllo della Leishmaniosi umana, è il contenimento della popolazione dei vettori.

Grazie ad un impianto automatico Defender System che nebulizza insetticidi ad azione residuale è possibile prevenire la Leishmaniosi sia umana che canina.